品番-komono84

江戸期の藍染め大麻布の袋もの

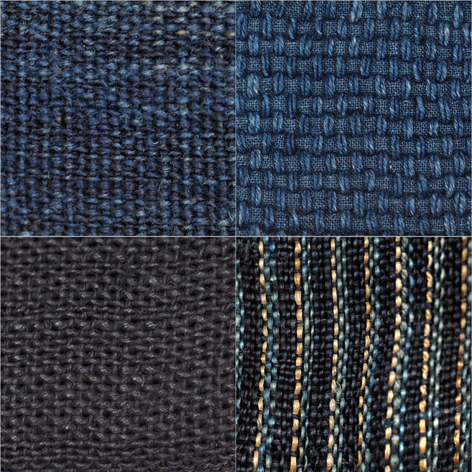

藍の染め色が掠れ、織りの表情が現れた古い麻の布。

これが江戸末期に織られ、使われていたものと想像できましょうか。

黒に見紛うほど濃く、深く染められた濃藍の麻と接ぎ合わせて、

江戸期の大麻布との手触り、藍染めの色落ちの風情を比べて、

手で触って楽しんで頂けたら、と仕立てた袋ものです。

ゴリゴリ麻と呼ばれるくらいにエッジの効いた手触りの布だったものが、

ここまで柔らかに手馴染み良くトロけていく面白さ。

大麻布の魅力はその布のトロけ感になるように思うのです。

長年、布を探し求めている間に、幕末といえども江戸期の大麻布に出会ったのはこれが初めて。

以前にも一度だけ袋ものをおつくりしました。

貴重な布にハサミを入れてしまうことへのためらいから、

長くおしなものに使用してきませんでしたが、

葛篭に仕舞っておくよりは使って頂きたいという思いがあります。

古布の麻は、自家栽培や、野山で採取して、繊維を取り出し、

糸に績み、手織りして藍で染め、

長く途方もないような工程を経て布になったもの。

次第に日本から消えていく、この何ともいえない味わい深い布。

少しずつ集めてきた麻を、

少しずつ袋ものに仕立てて来ました。

野趣溢れる風情の袋もの、

大事なものが仕舞えるように、

底にはしっかりとした藍染めの刺し子木綿をあしらって。

内側の袋口には縞に織られた麻と生成りの大麻布を内袋に。

本体の袋口には、蝋引きした麻糸でループを編み込みました。

巾着の紐は、なめらかな木綿糸を四つ編みにして組紐にしたものです。

これまで巾着には京都老舗の絹の組紐やイタリアンレザーの革紐を使っていましたが、

年々、丈夫な質の良い革紐が少なくなってきました。

使っているうちにちぎれたりしないように、

最近は木綿糸や麻糸、人工繊維のシニュー糸を使って手編みしたものも使用しています。

素材に合わせて糸を手編みしたものがピタリと合うような気がします。

巾着の紐に通したのは、とんぼ玉作家Noriko.Yamamoto氏の緒締玉です。

古布を使用する薺nazunaの袋ものに、真新しいビーズやとんぼ玉は浮いてしまうので、

アンティークの素材や藍染め、天然染めにしっくり馴染むとんぼ玉をオーダーして製作して頂いたもの。

袋ものの紐が滑らかに通るように穴を丹念に磨いて下さいました。

すべてオリジナルで一点もの。

ガラスで作られた芸術品として、とんぼ玉も是非楽しんで頂ければと思います。

袋もの本体に留め付けたのは、山桜を手彫りした前飾りです。

20年近く乾燥させた北海道の山桜を瑞雲のカタチに彫刻刀一本で彫ったものです。

瑞雲はユーモラスなカタチが気に入って、

薺nazunaの袋ものの前飾りとして何度も彫ってきました。

瑞雲はエネルギーの渦巻く様、また仏像彫刻でも御仏の使いが乗る雲としても描かれ、

吉兆のモチーフとして古来より愛されてきました。

薺nazuna好みのモチーフでもあります。

山桜は時を経て、艶が増していきます。

いつも手で撫でてあげてください。お使いのうちに良い風情になってまいります。

一つ一つの工程を手縫いし、留め具も仕上げもすべて手仕事で仕立てた袋ものです。

薺nazunaの製品はすべて手縫い仕立て。

手縫いにこだわるのは、布と布の合わせ目がふんわりとふっくら仕上るので、

手織りのものや上質の素材には手縫いで、というのが信条です。。。

手にしたときに、思わず心が和むような、喜ぶような、

そんな袋ものに仕上ったと思います。

さあ、何を仕舞いましょうか。

size : W20cm × H23cm(ループは含まず)×D4cm

表布:江戸期の藍染め大麻布、明治期の麻、藍染め刺し子木綿(どれも古布)

内布:縞の麻布 古布

生成りの大麻布

紐 :木綿の組紐

ループ: 麻糸でループをかがったもの。

緒締め玉 : N.yamamoto氏のガラスのトンボ玉。

その他:山桜の手彫りの瑞雲の前飾り

発送方法 : ゆうぱっく、ヤマト便 (東京発、60サイズ)、

定形外(規格外)簡易書留

ご注文時に御希望の発送方法をお知らせください。

embroidery,japan blue,indigo,antique hemp, purse, case,

Copyright 2022 薺nazuna All Rights Reserved